回顾2016

这一年只上了4个月的学,其他时间都在实习,所以体会到了很多上学时不会接触到的事情和问题。

半程马拉松

这一年最有成就感的事就是我跑了一次半程马拉松。21公里其实练练就能跑下来,本身没什么的,但是我克服了一直有的一种心理障碍,觉得这个一听就太难了然后就一直不敢挑战一下。幸亏一个朋友一直陪我跑步,觉得我很有潜力才鼓励我让我报名的,要不是他我肯定不会报。成绩很逗,男子年龄组倒数第二,然而我觉得作为第一次,跑下来了就是赢了。

接地气

这一年深入认识了很多加拿大本地人和一些移民家庭。我上小学的时候有一些同学上一半出国了,然后就再没联系,我很想知道他们过得怎么样,在那么小的年龄能不能很好地适应。随着我的朋友范围逐渐扩大,我也认识了不少这类人 - 他们过的真的很好啊!如果他们不告诉我,我就真的会以为他们就是土生土长的本地人。不管从外貌,打扮,言谈举止还是口音,都不像是“外地人”,比如我这样的。不过当然总有例外,一张口就是明显的中国口音,打开手机就是起点中文网,微博微信,但是英语也倒是非常流利,水平也不低。他们其实小时候来到异国他乡会做出一个艰难的选择,那就是“分拨”。有的小孩会和来自自己国家的人一起玩,天天说母语,有的小孩会和本地人玩在一起。年龄小的时候,本地小孩也不忌讳,毕竟作为小孩他们说的话也不会太复杂。长大以后,和来自自己国家的人玩大的就有一股口音,但是毕竟接受的教育是一样的,也是读过莎士比亚,所以英语并不差。

其实想一想,我们大学出国的也是一个道理,我们也要做出这种选择,只不过没这么明显罢了。我们可以两边都玩得来,和两种文化的人各有各的玩法。那些来得早的,我问他们,当我提到 “chinese food” 你第一想到的是什么,他们告诉我,”chicken and noodles”,让我又想笑又觉得可怜。他们的世界观里就只有炒饭炒面,左宗棠鸡,芝麻鸡,陈皮鸡,酸甜咕咾肉,要不然就是 “sketchy stuff like chicken feet”。就好像之前有个记者采访外国人对美国的看法,得到的答案是 “sex and guns” 一样荒唐。

我一直对这种文化的冲突有着非常浓厚的兴趣。我给他们介绍中国,中国的各种故事,食物,各种社会上讨论的问题,还有政治问题,他们就非常有兴趣的听着,毕竟那是他们父母长大甚至是自己出生的地方。我给他们说我刚来加拿大时的 culture shock 我自己觉得很懵,然后他们都乐翻了。我带他们去吃我认为比较好的中餐,那种服务员都不怎么会说英语的那种,他们也算是开了眼界。他们也带我去吃各种高级的西餐,我还吃了这辈子第一块 medium rare 的牛排,又紧张又兴奋。。。他们带我玩各种桌游,和密室逃脱,我从小被人夸努力,第一次被人夸聪明,心里还挺激动的。他们还带我去听多伦多最好的 standup comedy (即兴脱口秀),在一个酒吧和台球厅的地下室,看着很不靠谱,但正像我推荐的那家中餐厅一样,越看着破破烂烂越接地气。那种布置得特好的都是给外地人准备的。虽然我不是每一个笑点都能get到,但是也是笑到不行,这种经验真的是没有当地人我就不会去想的。

所以回答去年博客最后的问题,我的答案就是,两边都是可以接地气的,可以做得到。

iOS 开发

这一年两次实习都是做 iOS 开发,感觉终于找到了我喜欢的领域。我做 app 的时候非常带劲,也非常愿意学新的东西。虽然去年做前端的时候也有类似的感觉,但是不一样的在于我能更好地利用在学校学到的知识,以及对将来学到的东西有了更积极的思考。比如各种面向对象的知识点和 design pattern,比如各种数据结构,比如 reference counting。可能我做前端还不够深,但是给我的感觉就是要学无穷尽的各种工具和 javascript 新特性,而对于一些基础的东西却早就被封装成“懒人版”,能让我学到的就剩下框架的用法了。第一次实习的公司入门门槛非常低,那时候我可以说只会最最基本的东西,所以实习结束后感觉学到了最多的东西。第二个公司就属于那种在多伦多还不错的,用户数量可观,公司也有很好的氛围,除了后面会讲到的问题以外就属于那种毕业以后想去的公司了。总之感觉 iOS 是个我很喜欢的领域,毕业以后应该会干这个。

什么是理想的工作

自从在今年的第二个公司实习以来,我就经常问我自己,这个公司确实什么都好,但是这是理想的工作吗?它不如意的地方能让你接受吗?我问了身边一些愿意认真讨论问题的几个朋友这个问题:

如果一个公司给你提供最棒的工资,在最好的地点,提供最好的个人发展前景和空间,你能学到所有你想要的东西,但是代价是这个公司的产品是你完全不感兴趣甚至反感的,你会为他工作吗?说得极端点,比如这是个提供成人内容的平台。

答案并没有像我想象的那样一边倒。

我的第二个公司就有点这个意思。虽然谈不上直接的成人内容,但是有好多好多都是擦边球的东西。擦哪些边?情色,暴力,自残,仇恨。随着慢慢了解我也意识到了正是这些擦边球的东西才带来了那么多的用户、流量和钱。我们并不提供这些内容,这些内容是用户自己创作然后上传的。说白了我们就是一个平台,一些作者在上面写自己的小说,我们把它们分类、展示然后推荐给读者们。有点和 youtube 类似,但是没有视频只有文字。

可怕的是,我们这个平台的读者很大一部分都是未成年人,最小的在13岁左右。更可怕的是,这些内容很多是十三四岁的小女生写的。最可怕的是,他们的家长们完全不知情,只知道“哇塞,我的宝贝女儿现在天天读书,还写了自己的!有150万的阅读量!女儿好棒!!” 但是如果他们点进去,就会看到自己女儿其实在意淫 “the bad boy who stole my bra”, “I was in a shower with 3 hot guys from the neighbourhood”, 不然就是写有个好闺蜜一开始和她怎么怎么好,然后上了中学人家就开始嫌她胖然后总羞她,然后她心里怎么想着复仇之类的。文字的力量是很可怕的,她把现实生活中不敢做的事,不敢说的话都写出来了。下面好评如潮,正好满足她的虚荣心。用的都是网名和假名,没人知道谁是谁。真是太方便了。现在终于理解小学老师说的“基于生活又高于生活”的故事才是最好的故事。

作为一个 client side developer,我的目标就是帮助读者们找到他们可能喜欢的书。这是什么意思?就是我要推荐他们可能感兴趣的书,搜索关键字,话题之类的。我们会用各种 AB Testing 来测试哪种方案有效,哪种能最多地提升阅读时间。我觉得作为一个外国人,尤其是没在这边上过初中高中,真的是缓解了我的很多困扰,因为那些关键字我很多不知道是什么意思,很多梗我也不懂。但是有一天我觉得我还是要知道一下,我给这些十三四岁的小女生用最漂亮的用户界面推荐了点什么?然后我就一个一个查,每查一个心里就咯噔一下。这都是什么乱七八糟的东西!为什么连皮卡丘都能和性联系起来?为什么还有一类书叫“鸡仔文学”?【柠檬】这个词是什么意思?我推荐的这些人名都是谁?哦原来这些人是有性丑闻的童星,而每个小女生都幻想要和他来一段性丑闻,当然还要把这些幻想写下来。

也许这就是为什么我朋友少吧,总是那么认真,那么保守,那么没有乐趣。但是这真的就是我,让我推荐这些不堪入目的东西给未成年人真的会让我不舒服,当我的老板跟我说 “Steven you’re so innocent! That’s what people want, that’s what the internet wants!” 我就会很难受,即使这可能是个事实,这类书就是在00后里面最受欢迎,我依然希望能让人们通过阅读,通过我的软件变成更好的人。我依然相信他们的心里还是有美好的东西的。

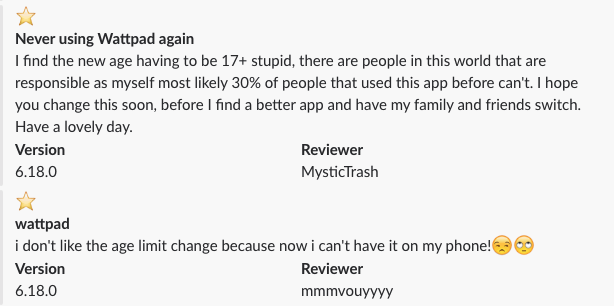

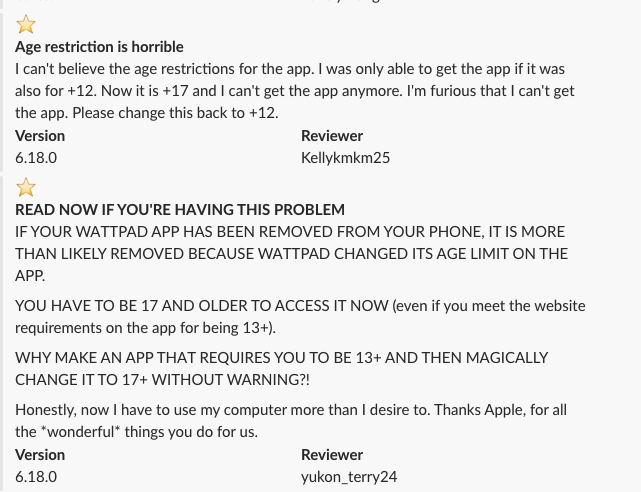

苹果在11月的时候联系我们,说你们这个不行啊,你们必须从明天开始把内容审查从 12岁+ 提升到 17+,不然就下架。全公司一片灰暗,这意味着我们失去了好多用户,好多钱。我们是那么注重各项指标,这下肯定全盘大跌了。我就想,难道全公司只有我一个人心里暗暗高兴吗?这不是一件很好的事情吗?作为一个公司,这不正是体现我们公司的社会责任的时候吗?如果不想提高年龄限制,我们可以删那些不适合未成年人阅读的东西啊!但是没有,我们就默默的改了年龄限制,然后默默忍受着这些差评:

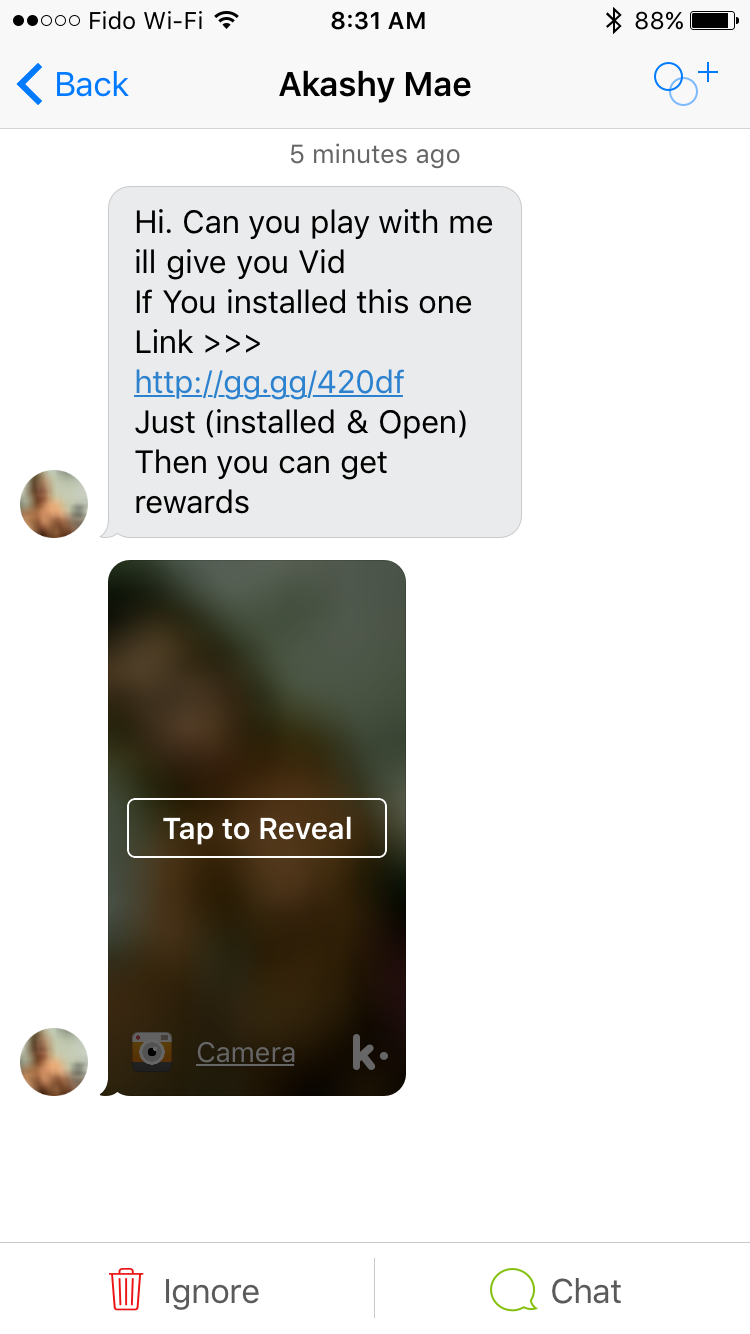

戴尔卡内基在《人性的弱点》里面写道,一个工作越让你不舒服,你拿到的报酬就会越多。这是真的。除了这个公司我还拿到了另一个公司的 offer。那是一个在滑铁卢的公司,产品是一个完全匿名的聊天软件,他们目标成为西方的微信。他们没变成微信,但是他们变成了北美最大的约炮软件之一,用户数量比我这个公司大不止10倍。当然了,工资也高不少。我毫不犹豫地拒绝了 offer,当时申请他只是为了通过面试检测自己的能力,毕竟这是个很成功的公司,看看他们面试问点什么。

看这个app,我什么都没做,就有陌生人给我发裸照。最让我不能理解的是,这个公司竟然决定在照片上加一层模糊,再加个 “tap to reveal” 按钮。这什么意思?他们知道人们用他们的app做什么,但是他们不想直接屏蔽掉,因为那意味着收入,却基于大量的未成年用户又不能什么都不做,就只好折中了。如果我发个小猫小狗的照片,是没有这层处理的。技术确实是无辜的,但是如果一个公司做不到我所理解的社会责任,我就不会有兴趣。

我不愿意为这样的公司工作。给再多钱,能学到再多的东西也不愿意。希望在2017年,我能找到真正符合我心意的公司。

鸡头还是凤尾?

我好想和其他人一样去美国的公司转转。这其实是个鸡头还是凤尾的选择。我在的这几个公司,我起的都是鸡头的角色。在今年的第一个公司,我可以毫不夸张的说到了后半学期我起了主力的角色,所有人就连 manager 有问题都问我,有不会的 bug 也都找我。在第二个公司,他们有着独特的 matrix 模式,每一个 engineer 都有自己的 squad,我是我们的 squad 的唯一一个 iOS developer,所以所有和读者相关的活都是我干。真的是鸡头的角色,真把我当 full time 来用,很有挑战性,很有收获和成就感。在硅谷公司,听朋友们谈起来的更多是公司福利多么好,吃好喝好玩的好,到处组织旅游到处拍照片,很少听到他们说学到了多先进的技术。有一次和一个也是做前端的聊天,他连行业里最流行的 webpack 都没听说过。我就在想,去那些大公司他们都干了点什么?是写了一堆人走就删的代码么?是弄了一堆边边角角的不重要的小东西么?我的老板允许我在主页上大动刀子,就像让我去改可口可乐配方那种重要的事情,他们呢?难道一切只是简历上那显眼的硅谷经历?我知道我的每一个 feature 都被多少人用到了,人们喜欢不喜欢,甚至还有反馈。他们呢?

我相信他们还是能学到不少东西的,不然为什么还有那么多人挤破了头要进去。之前看一篇文章谈为什么要努力,有一段说作者那么努力却被别人嘲笑,那些人说,你看我在我的机关里面天天那么清闲,没多少活工资却那么给力,我们也没有和谁暗自里斗争,你看我们周末还一起打羽毛球呢!这样的日子多好!而作者别说打羽毛球,连嘲笑他们的时间都挤不出来。为什么作者这么费劲的努力,还乐意不如他们活的滋润?答案其实很清楚。我有时候就会想,我在这个小地方做鸡头,会不会就和那些人一样,没有眼界,你看我们天天朝九晚五很少加班,还一起吃牛排呢!安于这样的生活,这种不用特别特别费劲就能拿到的 offer,是不是太舒服了?是不是我能做的更好?

鸡头凤尾这个问题应该是没有正确答案的,就是两种选择。但是我一定要尝试一下做凤尾的体验。2017年不能让自己失望。